Themen für Studienprojekte und Graduierungsarbeiten

Intensive Plant Food Systems (Betreuer Prof. Chen und Mitarbeiter*innen):

Generelle Hinweise:

-Die folgenden Themen erfordern eine statistische Bearbeitung der Ergebnisse. Dafür nutzen wir "R". Mit den folgenden online-Kursen können Sie Schritt für Schritt R selber beibringen:

https://librarycarpentry.org/lc-r/

https://swcarpentry.github.io/r-novice-gapminder/

-Bitte schauen Sie nach, ob Sie schon diese Vorkenntnisse haben. Sie werden beim Einarbeiten in das Programm und bei der Bearbeitung der Ergebnisse durch unser Team begleitet.

-Zusätzlich zur schriftlichen Arbeit muss ein R-Skript mit den Rohdaten eingereicht werden, mit dem sich die Ergebnisse reproduzieren lassen, sowie der Zugang zu den Daten in der HU-Box gewährt werden.

Prediction of free water on the fruit surface (Start: Anytime)

Free water can occur on the fruit surface due to rain fall and condensation. The fruit wetness can lead to fruit cracking, resulting in severe yield loss. A feasible methodology for estimating the degree of wetness on the fruit surface is requested as a prerequisite to assess the risk in various weather conditions. In the research work, thermodynamic and AI supported models will be applied on field data (weather data, spatially resolved fruit temperature) captured previously in various climate conditions. The existing data were collected in 2024, capturing field plots in Israel, France, and Germany.

The joint research work with Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB), Potsdam, includes literature search, preprocessing of exisiting data, development of AI model, and comparing results of AI model to reference data.

Impact of weather conditions on the fruit surface temperature of table grape (alternative: apple) (Start: July – August 2025)

Heat waves occur more frequently and with extended periods in our growing region. Various sensors and prediction models have been described in the literature for estimating the fruit surface temperature (FST) during periods of high air temperature. A research work is requested to test methods for FST estimating in local production of grape (or alternatively in apple). The methods will be validated in empirical measurements in the field, carried out in a joint research work with Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB), Potsdam.

The research work includes literature search, sensor setup and field experiments at ATB to gain air and fruit temperature data, and compare various sensors and modelling approaches with manual FST readings.

Influence of fruit surface temperature on quality and storability of tomato (Start: June - July 2025)

Global warming can potentially affect the quality of tomatoes. Particularly, the relationship between fruit surface temperature in the production and postharvest fruit quality will be studied in the framework of joint research work with Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB), Potsdam. The empirical research work captures a field trial for monitoring the fruit surface temperature with various sensor types aimed at describing the growing degree days (GDD). In a subsequent postharvest experiment, tomatoes of varying GDD will be subjected to different storage periods and analysed considering the fruit quality.

The research work includes literature search, experimental design, field and laboratory measurements at ATB, and data analysis.

Trocken- und Buschbohnenanbau in Deutschland

Trockenbohnen sind eine ausgezeichnete Quelle für pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamine (wie Folsäure) und Mineralstoffe (z.B. Eisen, Magnesium). Die Hauptmenge der in Deutschland gehandelten Trocken- und Buschbohnen sind Importware. Dabei war der feldmäßige Anbau dieser Hülsenfrüchte eine etablierte Kultur.

Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Literaturstudie entstehen, die verfügbare Sortimente erschließt und die Situation des gegenwärtigen Anbaus in Deutschland und Europa beleuchtet. Die Kulturgeschichte der Trockenbohnen und Buschbohnen (Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus) sollte dabei der Ausgangspunkt sein.

Themenbereich: Gemüsebau

Bearbeitungsbeginn: nach Kontakt mit Betreuer (Prof. Dr. Tsu-Wei Chen oder PD Dr. Klaus Olbricht)

Typ: Literaturstudie

Phasenspezifische Reaktionsvariabilität der Ertragskomponente von Winterweizen auf Umweltschwankungen während der generativen Entwicklung

Die Ertragskomponente von Winterweizen umfassen die Ährenanzahl, die Kornanzahl pro Ähre und das Tausendkorngewicht. Ihre Formation bestimmt den Kornertrag, jedoch variieren sie erheblich unter Feldbedingungen aufgrund signifikanter positiver oder negativer Effekte von Umweltschwankungen während ihrer Entwicklung. Daher ist es wichtig, die sorten- und phasenspezifischen Auswirkungen kurzfristiger Schwankungen in Umweltvariablen auf die Formation der Ertragskomponente zu verstehen. In diesem Projekt werden zwei Datensätze aus groß angelegten Feldexperimenten mithilfe eines innovativen statistischen Ansatzes analysiert, um die sorten- und phasenspezifischen linearen oder nichtlinearen Reaktionen der Ertragskomponente auf Umweltvariablen zu identifizieren. Anschließend werden sensible und nicht sensible Sorten für die Validierung in zwei Reihen von Gewächshaus- und Klimakammerexperimenten ausgewählt.

Forschungsprojekt: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Themenbereich: Pflanzenbau, Pflanzenernährung, Agrartechnik

Bearbeitungsbeginn: sofort

Typ: Datenauswertung

Dynamische Anpassung der Quellenkapazität an fluktuierende Licht- und Temperaturumgebungen

Weizen ist eine der wichtigsten Nahrungspflanzen weltweit und hohe Erträge von Weizen tragen maßgeblich zur globalen Ernährungssicherheit bei. Erfolgreiche Züchtung hat die Erträge im letzten Jahrhundert kontinuierlich gesteigert, doch die Ausschöpfung des Ertragspotenzials wird zunehmend durch klimatische Herausforderungen und regulatorische Beschränkungen im Pflanzenbau limitiert. Unsere umfangreichen Vorarbeiten zeigten, dass in erster Linie kontextabhängige Senke-Quelle-Beziehungen das Ertragspotenzial einschränken. Ziel dieses Teilprojekts im Paketantrag "Weizen Senke-Quelle-Beziehungen und Grenzen (WheatSouSi)" ist es, die Auswirkungen von Umweltfluktuationen auf die Formation, Akklimatisierung und Limitierung der Quellenkapazität zu verstehen. Pflanzen passen ihre photosynthetische Kapazität ständig an fluktuierende Licht- und Temperaturumgebungen an. Diese Anpassung (Akklimatisierung) beruht auf dynamischen physiologischen Prozessen, die Größe und Leistungsfähigkeit der photosynthetischen Organe beeinflussen. Um die Ergebnisse zu synthetisieren, werden Strukturgleichungsmodelle verwendet, um die Stärke und Signifikanz kausaler Wechselwirkungen zwischen physiologischen Merkmalen, Quelle-Stärke, Senke-Stärke und Kornertrag systematisch zu testen.

Forschungsprojekt: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Themenbereich: Pflanzenzüchtung, Pflanzenpathologie

Bearbeitungsbeginn: sofort

Typ: Experimentelle Arbeit oder Datenauswertung

Vermeidung züchterischer Selektionsfehler in den frühen Generationen (F2-F4) durch Berücksichtigung der Konkurrenzfähigkeit

Die Selektion in den F2 bis F4 Generationen ist der wichtigste Schritt im Züchtungsverfahren. Die Pflanzenbestände dieser Generationen sind heterogen. Eine theoretische Studie über Mais (Chen et al., 2019, Journal of Experimental Botany) sowie eine experimentelle Arbeit mit Winterweizen (Weiner et al., 2017, Ecology, 98:2261–2266) lassen vermuten, dass die Konkurrenzfähigkeit eines Genotyps in einem heterogenen Pflanzenbestand dessen Ertragsleistung beeinflusst. In diesem Zusammenhang soll untersucht werden, welche Pflanzeneigenschaften für Konkurrenzfähigkeit eine Rolle spielen (z.B. Lichtaufnahme von Sprossen und Nährstoffaufnahme von Wurzeln) und wie man die Konkurrenzfähigkeit quantifizieren kann. Mithilfe der Ertragsleistung eines Genotyps aus einem heterogenen Bestand und dessen Konkurrenzfähigkeit, soll zusätzlich die Ertragsleistung dieses Genotyps in einem homogenen Bestand prognostiziert werden. (Kultur: Winterweizen).

Forschungsprojekt: DFG Emmy Noether Programm (2021-2026)

Themenbereich: Ertragsphysiologie, Pflanzenzüchtung

Bearbeitungsbeginn: sofort

Typ: Experimentelle Arbeit

Physiologische Grundlage für Ertragsstabilität im Winterweizen

Die Ertragsstabilität von Winterweizen ist eine wichtige Sorteneigenschaft für die deutschen Landwirte. Unser Wissen über die physiologischen Mechanismen, die zur Ertragsstabilität führen, ist bis heute sehr begrenzt. In dieser Arbeit geht es darum, die Ertragsstabilität mithilfe eines großmaßstäblichen Modellierungsansatzes in Kombination mit Phänomik neu zu betrachten. Eine Hypothese wäre, dass die Weizensorten, die während der vegetativen Phase ihren Pflanzenbestand stabiler entwickeln können, auch stabiler im Ertrag sind, da Stickstoff und wasserlöslicher Kohlenstoff in den vegetativen Organen für die Kornfüllung gespeichert werden können. (Kultur: Winterweizen)

Forschungsprojekt: DFG Ertragsstabilität (2018-2022)

Themenbereich: Ertragsphysiologie, Pflanzenzüchtung

Bearbeitungsbeginn: sofort

Typ: Experimentelle Arbeit oder chemische Analyse oder Datenauswertung

Einflüsse des Ploidiegrads auf morphologische (Blattanatomie) und physiologische (Gasaustausch und Stresstoleranz) Eigenschaften der Pflanzen

Veränderung des Ploidiegrads ist eine pflanzenzüchterische Möglichkeit, Kulturpflanzen zu verbessern. Die morphologischen Änderungen durch Ploidiegradveränderung beeinflussen auch die physiologischen Funktionen der Pflanzen, z.B. Transpiration und CO2-Aufnahme. In dieser Arbeit werden die Einflüsse des Ploidiegrads in Brassica spp. (Mason et al., 2014, New Phytologist) auf morphologische und physiologische Merkmale untersucht, um die Beziehung zwischen Genomgröße und Merkmalausprägung zu klären. (Kultur: Brassica spp.)

Themenbereich: Ökophysiologie, Pflanzenzüchtung

Bearbeitungsbeginn: sofort

Typ: Experimentelle Arbeit

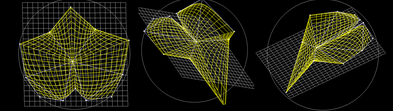

Theoretische Grundlagen der Photosyntheseeffizienz auf Bestandesebene (Canopy Enhancement)

Die photosynthetische Effizienz auf der Bestandsebene (canopy) ist höher als die auf der Blattebene. Was entscheidend ist für die Größe dieser Verstärkung der photosynthetischen Effizienz bleibt aber immer schwer fassbar. In dieser Arbeit soll das Phänomen der Bestandsverstärkung mittels Modellierung und Sensitivitätsanalyse des Modells untersucht werden. Diese Analyse wird den Einblick in die Erhöhung der Lichtnutzungseffizient und die Gestaltung der Pflanzenarchitektur ermöglichen.

Themenbereich: Ertragsphysiologie, Ökophysiologie

Bearbeitungsbeginn: sofort

Typ: Mathematische Modellierung

Nicht-destruktive Messverfahren für die Bestimmung von Blattmorphologie und Stomataphysiologie

Stomata spielen eine entscheidende Rolle beim Gaswechsel für Photosynthese und Transpiration. Bisher werden destruktive Methoden zur Bestimmung von Stomatagröße und –dichte sowie physiologische Messungen zum Gaswechsel eingesetzt. Auf der einen Seite erhält man ein statisches Bild über ein Segment der Blattfläche auf der anderen Seite misst man eine dynamische integrierte Größe, die sowohl durch Anzahl, Größe, Öffnungsweite und –Geschwindigkeit der Stomata bestimmt wird. Mit dem Handmikroskop ProScope5 kann nicht-destruktiv neben Stomatagröße und –dichte auch die Anzahl der reagierenden Stomata und ihre Porengröße erhoben werden (Liang et al., 2022. Plant Biotechnology 20:577–591, https://doi.org/10.1111/pbi.13741; Dunn et al, 2019, J Exp Bot 70: 4737–4747, 2019, https://academic.oup.com/jxb/article/70/18/4737/5512262; Wall et al., 2022, New Phytologist, https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.18257)

Das gleiche Blatt kann damit unter verschiedenen Umwelteinflüssen untersucht werden. Durch die Schnelligkeit der Messung könnte Geschwindigkeit der Öffnung erhoben werden und können verschiedene Blattbereiche verglichen werden. Diese Methodik könnte genutzt werden, um

- Weizensorten unter Standardwachstumsbedingungen hinsichtlich adaxialen und abaxialen Epidermiseigenschaften (genetische Variabilität) zu vergleichen, oder

- unterschiedlich leistungsfähigen Weizensorten unter verschiedenen Licht- und Temperaturbedingungen zu vergleichen (phänotypische Plastizität), oder

- Reaktionsmuster von Blättern unterschiedlicher Entwicklungsstadien und unterschiedlicher Blattsegmente zu untersuchen (intragenotypische Variabilität), oder

- die Epidermiseigenschaften mit Gaswechselmessungen (LiCor) zu vergleichen, oder

- die Einsetzbarkeit der Methode für verschiedenen Pflanzenarten zu testen.

Themenbereich: Blattmorphologie, Stomataphysiologie, Ökophysiologie

Bearbeitungsbeginn: sofort oder nach Vereinbarung mit Prof. Tsu-Wei Chen

Typ: Experimentelle Arbeit, Mathematische Modellierung

What does “Speed Breeding” select?

The method of "speed breeding" is presented as a solution to address the slow improvement rate of crops due to their long generation times (Watson et al., 2018. Nature Plants 4:23-29 https://www.nature.com/articles/s41477-017-0083-8). By using fully enclosed growth chambers with supplemental LED lighting, this technique allows for up to six generations per year for certain crops, such as wheat, barley, chickpea, and pea, instead of the usual 2-3 generations. This accelerated breeding method can greatly accelerate research programs and has the potential to be integrated with other modern crop breeding technologies, leading to a faster rate of crop improvement. Despite its benefits, there are concerns if results from speed breeding technique can are representative for field environment, since the plants are selected in artificial environments and it remains uncertain whether only the plant traits specifically adaptive to enhancing fitness under these controlled conditions are being selected. In a previous study (Voss-Fels et al., 2019. Nature Plants 5:706-714. https://www.nature.com/articles/s41477-019-0445-5), we assessed the grain yield and straw biomass performance of a breeding panel consisting of 60 winter wheat genotypes with diverse phenotypes under field conditions. The primary objective of this study is to investigate whether the speed breeding conditions can effectively select, from the 60 genotypes, the desired genotypes that exhibit high performance under field environments. Furthermore, if the desired genotypes are not selected, we aim to explore whether the observed differences can be attributed to the phenotypic plasticity of these genotypes.

Subject area: plant breeding leaf morphology, stomata physiology, ecophysiology

Start of work: immediately after contact with Prof. Tsu-Wei Chen

Type: Experimental work and data analyses or statistic modelling

Obstbau:

Betreuer: Dr. S. Müller

- Mykorrhiza-Applikation bei Kulturheidelbeeren

- Die Kommerzialisierung des Obstbaus am Beispiel von Karls Erdbeerhof Elstal

- Obst als Nahrungsergänzungsmittel

Bei Interesse bitte sofort melden bei

susann.mueller@cms.hu-berlin.de

Erdbeerzüchtung

Studienprojekt: Inzuchtlinien bei Erdbeere (Graduierung im Rahmen des Projektes möglich)

Selbstungslinien (oder Inzuchtlinien) werden in der Pflanzenzüchtung erzeugt, um bestimmte genetische Merkmale zu stabilisieren und zu verbessern. Der Prozess der Selbstung, bei dem eine Pflanze mit sich selbst bestäubt wird, verfolgt mehrere wichtige Ziele. Durch fortgesetzte Selbstbefruchtung werden die Pflanzen über mehrere Generationen genetisch immer einheitlicher. Bei einer oktoploiden Pflanze wie der Kulturerdbeere ist dieser Prozess jedoch komplexer, da die hohe Anzahl an Chromosomensätzen die genetische Variation erhöht.

Im ersten Schritt dieser Arbeit sollen Selbstungspopulationen von oktoploiden Sorten und Klonen hinsichtlich Inzuchtdepressionen und Merkmalsausprägungen untersucht werden, um Rückschlüsse auf die genetische Konstitution zu ziehen.

Themenbereich: Erdbeerzüchtung

Bearbeitungsbeginn: April 2025

Selektion salztoleranter Genotypen in einer F2-Population von Fragaria ×ananassa

Hohe Salzgehalte in Böden oder im Bewässerungswasser sind ein wachsendes globales Problem für die landwirtschaftliche und gartenbauliche

Produktion. Die Kulturerdbeere (Fragaria ×ananassa) kann als sehr anfällig für Schäden durch Salzgehalt eingestuft werden. Daher ist eines der Züchtungsziele, die Salztoleranz von Erdbeeren zu erhöhen.

Im Rahmen einer vorangegangenen Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich die Phänotypen einer F2-Population voneinander unterschieden und dass verschiedene Genotypen unterschiedlich auf die Salzbehandlung reagierten. Die getrocknete Biomasse der salzexponierten Pflanzen wurde aufbewahrt, um die Trockenmasse der Nachkommen zu analysieren und die Korrelation mit den vorhandenen Ergebnissen (Salzverträglichkeit) zu untersuchen.

Themenbereich: Salztoleranz, Ökophysiologie, Erdbeerzüchtung

Bearbeitungsbeginn: nach Kontakt mit Betreuer (Prof. Dr. Tsu-Wei Chen oder PD Dr. Klaus Olbricht)

Typ: Laborarbeit, statistische Untersuchung, Korrelationsstudie

Untersuchung der Salztoleranz in einer F2 Erdbeer-Modell-Population

Salztoleranz ist sehr wichtig für den Anbau in intensiven, geschützten Anbausystemen, da in diesen die Möglichkeit besteht, die Pflanzen maximal zu düngen, damit maximale Erträge erzielt werden können. Das birgt gleichzeitig die Gefahr der Überdüngung und der Schädigung durch hohe Salzgehalte im Substrat. Bei Erdbeeren setzt sich zunehmend die Substratkultur im geschützen Anbau durch.

Wildarten der Gattung Fragaria L. zeigen Salztoleranz, z. B. die Akzession Fragaria chiloensis subsp. lucida USA, die nahe der "Golden Gate Brücke" gesammelt wurde. In diesen Habitaten sind die natürlichen Vorkommen der Erdbeere in der Nähe zum Meer mit seinem Salzeintrag angepaßt und zeigen Eigenschaften von Halophyten.

Diese Salzverträglichkeit soll für die Züchtung neuer, salztoleranter Sorten genutzt werden. Dazu sind Kenntnisse zur Vererbbarkeit dieser Eigenschaft und zum physiologischen Verhalten in unterschiedlich hohen Salzkonzentrationen erforderlich.

Zum Versuch:

- Bearbeitung einer bereits existierenden und vorbereiteten Modellpopulation (95 Genotypen mit je 10 Pflanzen sowie die Kreuzungseltern) (Hinweis auf die Population: DOI:10.1101/2020.06.12.148015)

- Experiment unter Gewächshausbedingungen (Hansabred GmbH & Co.KG, Radeburger Landstr. 12, 01108 Dresden)

- Untersuchung physiologischer Reaktionen unter Salzstress (Chlorophyllgehalt, Blattnekrosen, Wachstum, Gaswechsel)

- Daten-Management und Selektion von besonders salztoleranten Typen

Themenbereich: Salztoleranz, Ökophysiologie, Erdbeerzüchtung, genetische Ressourcen

Bearbeitungsbeginn: März 2023 (Betreuer: Prof. Tsu-Wei Chen/ PD Dr. Klaus Olbricht)

Typ: Experimentelle Arbeit und Datenverarbeitung bzw. mathematische Modellierung

Weitere Themen für Studienprojekte und Graduierungsarbeiten können direkt mit den Lehrenden vereinbart werden.

Hinweise zur Anfertigung der schriftlichen Arbeit und zur Verteidigung erfragen Sie bitte bei dem/der Betreuer*in